封杀25年的国产良心,何时解禁

这两天,第73届柏林电影节落下帷幕。

比较可惜,华语片颗粒无收。

不过,相比前两年,这一届华语片已经呈现了不错的复苏势头。

一共有15部华语作品入围了柏林电影节各大单元。

光是主竞赛单元,就有张律执导、辛柏青主演的新片《白塔之光》和刘健执导的动画电影《艺术学院》两部入围。

虽然没能收获奖项,但至少也为我们带来了春天般的希望。

历史上,柏林电影节与华语电影有着很深的渊源。

许多大导演都在这里起步,起飞。

35年前,张艺谋凭借《红高粱》斩获最佳影片金熊奖,开启了辉煌的导演生涯。

30年前,李安的第二部导演作品《喜宴》与谢飞的《香魂女》一同分享金熊,受到全球瞩目。

后来,王小帅、顾长卫、刁亦男等内地导演,也都先后在柏林电影节夺得大奖,蜚声国际。

很多人不知道,还有一位著名的内地导演,也是在这里第一次亮相,继而获得世界关注。

但命运相反的是,他却因为这次初登台,遭到了长时间的封禁。

他就是,贾樟柯。

1998年,他携第一部导演作品《小武》登陆第48届柏林电影节。

由于未经审批私自参加国外电影节,他收到一纸封杀令。

此后5年间,他的每部电影都无法在国内公映。

掐指一算,今年已经是这部电影首映25周年了。

25年间,随着DVD与网络的先后兴起,这部禁片被越来越多人「非正式地」看到。

豆瓣上,超过13万人,打出8.5分。

两年前,本片的4K修复版本在柏林首映,画质有了飞跃提升。

可惜,在内地仍未得到正式解禁。

鱼叔借25周年之际,聊一聊《小武》。

以及,它所代表的「地下电影」往事。

遁入地下

1998年,《小武》一连在7个国际电影节上获奖。

27岁的贾樟柯,凭借这部处女作名声大噪。

也贡献了一个载入中国影史的镜头。

影片结尾,小偷梁小武被警察抓获,拷在了电线杆下。

任由围观路人越聚越多,用目光将其灼烧。

他像狗一样蜷缩在地,被尴尬、羞耻撕碎。

他是被时代抛弃的人,错过了改革的风口。

昔日的「战友」改邪归正,成为十里八乡有名的乡镇企业家。

他固守老本行,靠偷东西为生。

但,即便是他这样一个贼的眼里,情义依然大过天。

于是,在严打期间顶风作案,只为了给老友随上体面的份子钱。

只是,他眼中的「礼」,成了老友口中的「钱」。

在小武身上,贾樟柯倾注了全部的创作热情以及对社会的思考。

不曾想,自己也像小武一样,丢掉了自由,错过了电影事业的风口。

禁拍令,让贾樟柯失去了在国内合法发行电影的可能。

他颇有些无奈地加入了一个隐秘的创作队伍,地下电影导演。

「地下电影」,是与「第六代导演」密不可分的标签。

是独立的、小众的,也是屡屡被禁的。

1990年,张元的《妈妈》打响了中国「地下电影」的第一枪。

此后,贾樟柯的《小武》(1998年),娄烨的《苏州河》(2000年),王小帅的《十七岁的单车》(2001年)相继问世。

中国地下电影「四大金刚」,在21世纪初集结完毕。

彼时,中国的电影事业也引来了风口。

由于好莱坞大片的引进,国产片在过去十年间的市场份额被极大压缩。

第五代导演先后开始转型。

宏大的叙事与制作、高票房,逐渐成为主流。

2002年,张艺谋的《英雄》上映,中国电影进入大片时代。

第六代,则反其道而行之。

他们继续将镜头对准底层,着力于呈现边缘人物的处境。

《苏州河》拍出了肮脏的运河生态,《十七岁的单车》呈现了北京破败的胡同。

每个人都开创并确立了自己独家的镜头语言。

正如影迷们对地下电影的戏称。

「警察妓女黑社会,穷山恶水长镜头。」

《东宫西宫》

「地下」,是阴暗的,拿不上台面的。

因此,地下导演总是被诟病,认为是以丑化中国来取悦外国评委。

但如今回首不难发现,他们是最具有时代精神的。

在《小武》中,我们得以见到衣冠楚楚的乡镇企业家,直性子爱翻脸的舞厅老板娘,游手好闲的无业青年。

台球厅里,青年们卷着衣袖,歪着头,动辄大打出手。

录像厅内,男女搂搂抱抱,勾出萍水相逢的缘分。

这都是90年代中国城乡结合部的真实面貌。

他们是被隐没的一代,也是中国社会沉默的大多数。

这也是贾樟柯拍摄《小武》的原因。

正如他在《贾樟柯电影手记:贾想》中解释——

这十几年来,当代中国人的面孔,乐与哀愁,甚至悲欢离合,从来没有在银幕上演出。

至于小武。

他是一个小偷,也是一个被时代撞倒的人,一个被时代造就的小丑。

可他又滑稽地相信爱情、友情,追寻无限大的自由。

这让小武拥有了一种独特的文化偶像意义。

而贾樟柯等人又何尝不是如此。

将镜头对准这些被动的、权力体系之外的人,成为复兴时代孤独的谋逆者。

夹缝求生

对导演们来说,「地下」并不是个好词。

这意味着,他们的电影无法和大众见面,创作条件也处处受限。

最迫在眉睫的,是资金问题。

贾樟柯曾回忆,不少影视公司都会收到他的照片,要求不许给他的电影做后期。

好在,他遇到了创作道路上的伯乐,北野武工作室的市山尚三。

从2000年开始,北野武工作室一直是贾樟柯电影的主要投资人。

《站台》投资了600万,《世界》则翻倍达到了1200万。

同时,贾樟柯拍电影成本低、周期短等特点,也备受投资人青睐。

左一:市山尚三

另外,曾经的威尼斯电影节主席马可·穆勒,也成为重要推手。

张元、王小帅等人的影片,都在他的帮助下走向国际舞台。

虽蜚声国际,却仍有失落。

地下电影没有机会走进院线,与普通观众见面。

墙内开花墙外香,是一大遗憾。

直到90年代末,一个出人意料的「救星」出现——

盗版光碟。

彼时,音像店或摊贩遍布大街小巷。

VCD、DVD成为寻常人家最普遍的观影选择。

纪录片《排骨》中,碟贩排骨就曾说起那段趣事。

很多导演,也都是录像店的常客。

贾樟柯的外号「贾科长」,最早也是从碟贩口中传出的。

在录像店,他看到了自己的电影《站台》的盗版碟。

那一刻,他的心情复杂。

「就好像自己丢的孩子,忽然在人贩子家里看到了。」

其实,「卖碟」算不上什么大生意。

一旦被逮住,罚款不说,还得蹲大牢。

不少碟贩选择这个行业,是为了热爱。

为顾客找到一张市面难寻的电影碟片,能让他们高兴很久。

导演与观众,形成了微妙的共鸣。

前者被封禁的作品,只能流落于地下,通过盗版的形式被看见。

后者被抑制的需求,只能通过非法渠道满足。

「并不是因为它便宜,而是因为它买不到正版。」

贾樟柯也从其中看到了时代的死穴。

数码相机的诞生,令电影创作者可以随心所欲的创作。

DVD的普及,也使人们有了更多观影的机会。

禁止一个导演发声,其实是无意义的。

人们可以在电脑上看,在家里看,唯独进不了电影院。

「科技已经不允许这样做了。」

不合理的事,就要去解决。

所以当一些导演索性去海外发展时,贾樟柯的方法笨拙而坚持:去谈。

他多次和有关负责人谈话,反反复复问,「我又要拍电影了可不可以」。

或许,谈来谈去大家都可以拍了。

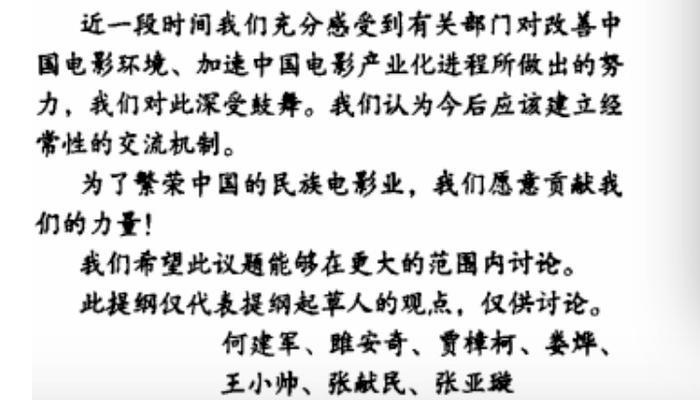

2003年,以贾樟柯、娄烨、王小帅等为首的多名导演,与有关领导进行了一起畅所欲言的谈话。

他们提了四条建议,其中三条都是关于技术审查。

并由其中七人,在最终的意见书上签字。

这件事,后来被称为「独立电影七君子事件」。

2004年1月8日,贾樟柯终于等来解禁。

第二年,《世界》成为了他首部公映的电影。

「我拍了八年电影,这是第一次在国内公映。」

同年,王小帅的《青红》上映。

娄烨在漫长的禁拍期之后,《浮城谜事》也在2012年上映。

自此,第六代导演的影片基本「浮上地表」。

《青红》

2006年,贾樟柯以《三峡好人》斩获威尼斯电影节金狮奖。

这是「第六代」第一次获得欧洲三大电影节的最高奖项。

也是华语电影继张艺谋的《一个也不能少》后,再次获得该奖项。

相隔整整七年,正是一个代际。

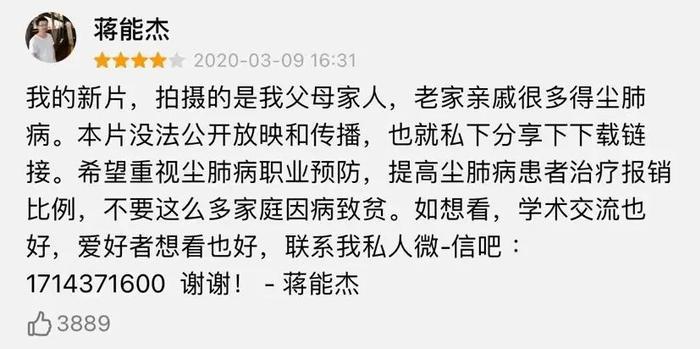

另一方面,还有很多独立纪录片导演仍留在「地下」。

共同记录着中国社会不一样的声音,构成中国电影的另一侧面。

重回地下

2012年,贾樟柯的一条微博,再度引发关注。

从龙标通过,到种子泄漏,再到上映禁令,《天注定》注定无法公映。

最根本的问题,尚未解决。

每个创作者头上,仍然悬着一把达摩克利斯之剑。

「忍无可忍则无需再忍。重回地下!」

「重回地下」,又谈何容易?

随着互联网时代的到来,DVD早已被淘汰。

各资源小组成为影迷口中新的「盗火者」,观众可以更轻易地观摩各类题材、各种尺度的影片。

但,地下导演们的生存环境,却愈发逼仄。

禁拍,在今天的语境下极有可能就是彻底的封杀。

观众的自我阉割,又可以随时宣判创作者的社会性死亡。

一些纪录片导演为了让自己的作品被看到,甚至选择私发资源的形式。

地面之上,电影市场也逐步演变为单一的战场。

现在的电影追求票房,追求效率,却遗漏了实体的生活感受。

命题作文式电影,更是接二连三。

失去创作空间与自由度,导演就只是一个工具。

一种巨大的无力感,困扰着每位电影人。

这几年,就连「敢说」的贾樟柯,也暂缓了创作的步伐。

电影拍得少了,综艺做得多。

「我得养家糊口啊」

细数中国电影的发展,始终离不开对底层人物的刻画。

第一代第二代导演们,将镜头对准了贫民、歌女、娼妓。

拍出了《难夫难妻》《歌女红牡丹》《神女》,揭露旧社会的腐朽。

第四代、第五代,在反思中前行。

《芙蓉镇》《活着》等,以一首首平民悲歌,唤醒民智。

贾樟柯为首的第六代导演,接过了这面旗帜。

从《小武》到《三峡好人》《山河故人》,他都意图揭示现代社会进程最大的矛盾。

建设也是毁灭,死亡亦是新生。

下岗潮、三峡移民、城市化。

社会发展的巨轮,碾过一群又群肉身,剥去了他们的身份认同。

只有立言,才能求变。

这也是电影这门艺术所肩负的社会使命。

二十多年后,中国导演不再以代际划分。

我们不再有第七代、第八代导演。

在当下这个信息爆炸的时代,似乎人人都可以拍电影。

大制作、高票房变多了。

好口碑、深立意却变少了。

如果创作者只求稳自保,也就失去了震撼人心的力量。

不向文明问罪,却向文化开刀。

这不啻为一出悲剧。

再回看曾经的地下电影,那些被丢弃的勇气、包容、责任,都让人不甚惋惜。